为什么这么长时间以来,雨刮器还依旧是“老样子”

雨刮器技术现状及未来发展分析

一、核心功能需求稳定且已满足:

雨刮器的核心任务极其明确且从未改变:快速有效地清除挡风玻璃上的雨水、雪、泥浆等遮挡视线的物质,确保驾驶视野清晰。

现有的摆动式雨刮器(无论有骨还是无骨)在绝大多数天气条件下,都能很好地完成这个任务。它们结构相对简单,工作可靠,成本低廉。

“没坏就别修”原则: 当现有解决方案高效、可靠、成本低时,就没有强烈的动力去进行颠覆性改变,尤其是在涉及行车安全的关键部件上。

二、物理限制和机械原理的束缚:

贴合曲面: 挡风玻璃是复杂的曲面。雨刮器橡胶条需要紧密贴合玻璃表面才能有效刮拭。摆动+橡胶刮条的组合是目前已知最简单、最可靠实现大面积、高贴合度清洁的方式。

覆盖面积: 需要覆盖驾驶员前方尽可能大的视野区域。双雨刮(有时三雨刮)的同步摆动设计在空间利用和覆盖效率上达到了很好的平衡。

清除顽固污渍: 除了雨水,还需应对鸟粪、虫尸、泥点等粘性污物。橡胶刮条的物理刮擦是目前最直接有效的方法。

高速风压: 在高速行驶时,雨刮器需要承受巨大的风压,结构必须坚固可靠。复杂的机械结构可能更易受损。

三、缺乏革命性且经济可行的替代技术:

超声波/震动: 理论上可以用高频震动震落水滴,但实际效果远不如物理刮擦,对粘稠污物几乎无效,且能耗、噪音、成本都是问题。

强气流: 用高速气流吹走雨水。这需要极大的风量和精确的导向,能耗极高,噪音巨大,在车辆静止或低速时效果差,且无法清除污物。

超疏水涂层:这是最有前景的方向之一。 某些纳米涂层能让水滴无法铺展,形成水珠滚落。

但现实瓶颈巨大: 涂层耐久性是最大问题。频繁的雨刮刮擦、风沙磨损、玻璃清洁剂、紫外线照射都会迅速破坏涂层效果。目前还没有能维持数年有效寿命的车规级超长耐久超疏水涂层。成本也是一个因素。

辅助而非替代: 即使有,在暴雨或中雨时,仅靠涂层可能仍显不足,雨刮器可能仍是必要的辅助。

激光/热能: 用激光蒸发水滴或加热玻璃让水蒸发。这存在安全隐患(激光)、能耗极高、速度慢(无法应对暴雨),且对污物无效。

四、成本和可靠性的权衡:

汽车制造商极度重视成本控制。现有的雨刮系统非常成熟,供应链完善,成本极低。

任何革命性的替代方案,在研发、生产、验证、推广初期必然成本高昂,且其长期可靠性和耐用性需要经过严苛的验证(涉及行车安全)。在无法证明其显著优于现有方案且成本可控之前,厂商没有动力大规模采用。

五、渐进式改进一直在发生:

虽然基本形态没变,但雨刮技术并非停滞不前:

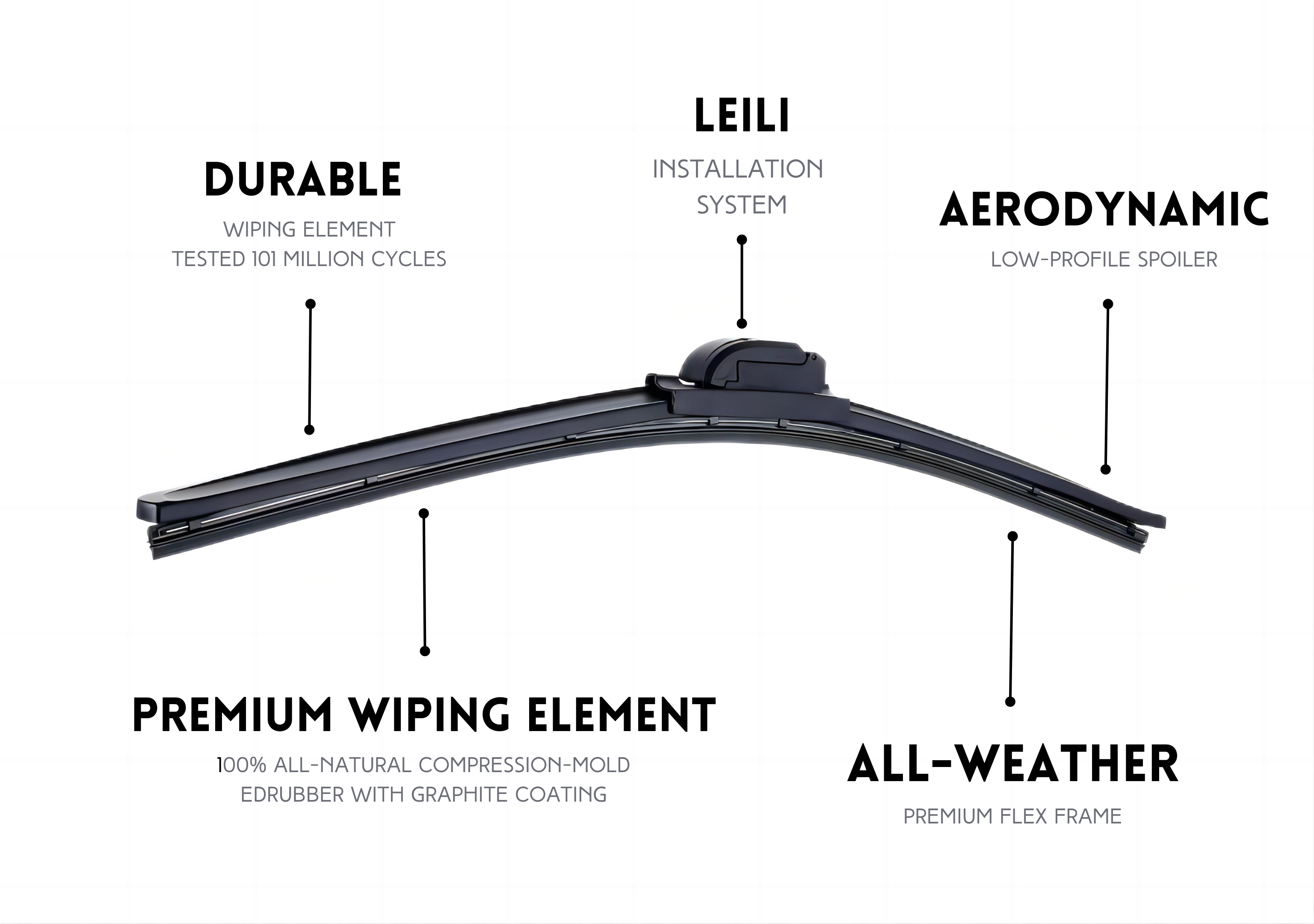

无骨雨刮的普及: 相比传统有骨雨刮,无骨雨刮压力分布更均匀,贴合度更好(尤其对现代大曲率玻璃),更安静,风阻更小,外观更简洁。这已经是很大的进步。

材料优化: 橡胶配方不断改进,更耐臭氧、紫外线、高温低温,寿命更长,刮拭更干净安静。

雨刮电机和控制系统: 更精确的速度控制(多档位、自动雨量感应)、更平顺的启停、更低的噪音。

喷水系统: 更优化的喷嘴设计(扇形雾化喷射)、加热喷嘴(寒冷地区)。

空气动力学优化: 雨刮臂和刮片设计减少风噪和高速抬升。

总结来说:

雨刮器“保持不变”的核心原因是:它的核心功能需求稳定,而现有摆动式+橡胶刮条的技术方案在满足核心功能(清洁效果、可靠性)、成本控制、工程实现(贴合曲面、承受风压)方面达到了一个近乎最优的平衡点。 虽然有很多概念性的替代技术被提出,但它们要么无法有效满足核心需求(尤其清除污物和应对恶劣天气),要么在成本、可靠性、耐久性或安全性上存在难以克服的短板,无法撼动成熟方案的统治地位。

那些真正有潜力(如超疏水涂层)的技术,又受限于材料科学的瓶颈(主要是耐久性),尚未达到大规模商业应用的水平。

所以,雨刮器看起来“古老”,其实是工程上“够用、好用、便宜、可靠”的经典案例。它的形态是功能需求和物理规律共同塑造的结果。当然,材料科学的突破或某个颠覆性技术的成熟,未来还是有可能改变这一局面的。